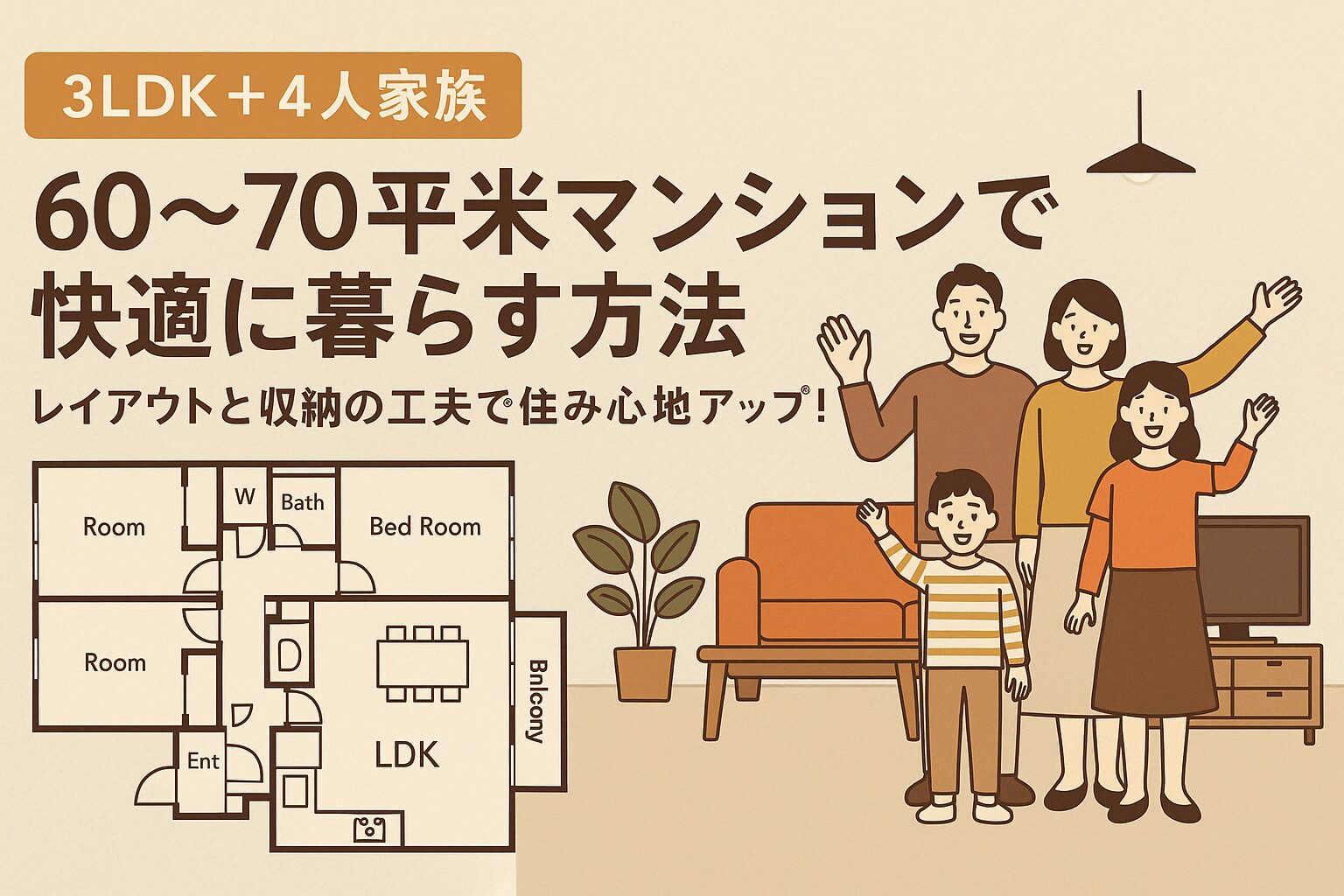

限られた空間でも、家族みんなが快適に暮らせる工夫とは?

3LDK・60〜70平米のマンションに4人家族で暮らすとなると、スペースの使い方に頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。しかし、レイアウトや収納を見直すだけで、驚くほど住み心地が変わります!この記事では、実際に多くの家庭が取り入れているアイデアや工夫をもとに、快適で機能的な暮らしを実現するためのポイントを徹底解説。家族みんなが笑顔になる住まいづくりのヒントがきっと見つかります。

[PR] 本記事には広告リンクが含まれています。ただし、記事本文については広告案件としてではなく、中立な立場で執筆するよう心がけています。

3LDK+4人家族って現実的?

狭さを感じるタイミングとは

かつては余裕があった住まいも、子どもが小学生から中学生、そして高校生になる頃には、荷物やプライバシーの問題で手狭に感じるようになります。

「本当に3LDKで4人暮らしって可能なの?」という疑問に対し、実際の生活者データと解決策を交えて答えていきます。

60平米〜70平米で4人暮らし、実際の生活感は?

60〜70平米の3LDKは、コンパクトながらも工夫次第で家族4人が快適に暮らせる広さです。 ただし、何も工夫せずに暮らしていれば、モノに囲まれて圧迫感が強くなるのも事実です。

日常的に使わない物まで室内に置きっぱなしにしていると、貴重な床面積がどんどん失われていきます。 そのため、限られた空間をどう活かすかが住み心地に直結してくるのです。

子供の成長と共に変わる「広さ」の感覚

子どもが幼い頃は、個室の必要性もあまりなく、家族が同じ空間で過ごす時間が多いものです。 しかし、小学校高学年から中学生・高校生になると、学習や趣味のために個室や半個室のニーズが一気に高まります。

その変化に合わせて、部屋の使い方を見直す必要が出てきます。 「今のままでは足りない」と感じる背景には、こうしたライフステージの変化があるのです。

「広すぎる家」を見て感じたリアルな将来像

大きな家に住み替えたものの、子どもが独立した途端に「部屋が余って管理が大変」と感じる人も少なくありません。 特にマンションの場合、管理費や固定資産税といったコストも比例して高くなるため、慎重な判断が求められます。

目先の快適さだけでなく、将来的な家族構成や生活スタイルまで見据えて、今の住まいをどう使い切るかがカギになります。

データで見る「4人家族に必要な広さ」

| 家族構成 | 最低居住面積水準 | 誘導居住面積水準 |

|---|---|---|

| 大人2人+10歳以上の子ども2人 | 50㎡ | 95㎡ |

| 大人2人+3歳未満の子ども2人 | 35㎡ | 65㎡ |

※出典:国土交通省「住生活基本計画」

この表からも、子どもの年齢が上がるにつれて必要な面積が大きくなることがわかります。

60〜70平米での暮らしが「最低水準を上回るが、誘導水準には満たない」ことも多く、間取りと収納の工夫が不可欠です。

実際のマンション購入動向(2023年 首都圏新築マンションデータ)

- 首都圏新築マンションの平均専有面積:64.7㎡

- 東京23区内の平均:62.1㎡

- 子どもあり4人家族世帯の平均:70.8㎡

これは、「理想的な広さ」には届かなくても、多くの家庭が70㎡前後の空間を選び、

工夫しながら暮らしているという事実を表しています。

このようなデータを踏まえると、3LDK×70㎡台の間取りは、実用性と現実性を兼ね備えた現代的な住まい方と言えるでしょう。

3LDKのレイアウトと間取りの使い方

3LDKの間取りは、リビング・ダイニング・キッチンに加えて3つの個室がある構成が一般的です。この限られた空間の中で、成長する子どもと夫婦それぞれの空間をどう確保するかが大きな課題になります。子ども部屋の配置や間仕切りの工夫、夫婦のテレワーク環境づくりなど、家族のニーズに合わせた柔軟な空間づくりが求められます。

子ども部屋の広さと配置の工夫

子ども部屋の広さは、4.5畳から6畳が一般的です。

4.5畳の部屋にはベッドと学習机を配置することが可能で、6畳の部屋であればさらに収納スペースや遊び場を確保できます。また、兄弟姉妹で一部屋を共有する場合は、家具やカーテンで間仕切りを工夫し、プライバシーを確保することが重要です。

子ども部屋の設計で避けたい間取りとは?

60〜65㎡の3LDKにおいて、もっとも注意すべき点は**「部屋の広さと位置関係」**です。

近年の新築マンションでは、コスト面から60㎡台の3LDKが主流になっていますが、実際に暮らしてみると、子ども部屋として使う洋室2・3が狭すぎて機能しにくいケースがあります。

特に「田の字型・横長リビングの中住戸」は注意が必要です。

共用廊下側の部屋は暗く、採光や通風が確保しにくいだけでなく、家具の配置にも制限が出やすい間取りになりがちです。

現実には、5畳未満の部屋にベッドと学習机を置くと、収納家具を置くスペースがほとんどなくなります。

さらに、高さのある家具を置くと採光が遮られ、空間に圧迫感が生まれてしまうという問題も。

70㎡以下でも“使いやすい間取り”の選び方

では、60〜70㎡で4人暮らしを成立させるために、どんなポイントに注意すべきか。

以下のような点を意識することで、限られた面積でも快適性を高めることができます。

- 縦長リビング+田の字型の間取りを選ぶことで、各部屋の採光・通風が取りやすい

- 5畳以上の洋室を2つ確保できるプランを選ぶ

- リビング隣接の部屋は、引き戸で区切れるセミオープンタイプにして、将来的に柔軟に使える設計にする

家族構成の変化や子どもの成長を見越して、「今だけ」ではなく「5年後・10年後」を想定した選び方が求められます。

家族構成別レイアウト例(小学生+中学生編/中学生+高校生編)

小学生と中学生であれば、まだ共有部屋で対応できる可能性があります。

将来的な部屋の独立を見越して、簡易間仕切りを想定した家具配置がカギになります。

中学生と高校生であれば、それぞれに個室を設けるのが理想。

6畳に近い広さの部屋を2部屋確保できると、学習・睡眠・収納を快適に分けられます。

テレワークエリアと夫婦のスペース確保

テレワークが日常化した今、夫婦それぞれの作業スペースも重要な要素です。

寝室の一角やリビング続きの部屋にワークスペースを設け、可動式のデスクや棚で柔軟に仕切ることで生活と仕事のバランスをとることができます。

リビング続きの洋室をテレワーク専用スペースとして活用するケースも増えています。その場合、防音カーテンや折りたたみデスクを活用して、必要に応じて空間を切り替えられる工夫が有効です。また、寝室とは別に夫婦それぞれの「自分時間」を持てる場所をつくることで、家庭内でも程よい距離感が保たれ、ストレスの少ない生活が実現します。

3LDKマンションで快適に暮らすための収納戦略

家の広さよりも、「収納の使い方」が快適さを左右します。

3LDKでの暮らしを快適に保つには、空間の使い方と並んで「収納力の最大化」が欠かせません。

モノの居場所がきちんと決まっていないと、生活動線が滞り、ストレスの原因にもなります。

ここでは、収納効率を上げるための具体的なアイデアをご紹介します。

家具選びで差が出る!空間を活かす収納アイテム

- 収納付きベッド

- ソファ下収納

- ロフトベッド+学習机セット

これらを活用することで、限られた床面積でも居住性を保てます。

「隠す収納」から「見せる収納」へ

クローゼットに収まりきらない荷物を無理に詰め込むと、取り出しにくく、整理整頓のモチベーションも下がってしまいます。そのようなときは、デザイン性の高いラックやバスケットを使った“見せる収納”が有効です。よく使うアイテムは、視覚的にも楽しめる形で収納し、日々の片付けを「作業」から「習慣」に変えていく工夫が求められます。

家具選びで差が出る!空間を活かす収納アイテム

収納付きベッドや、ソファ下に引き出しが付いた家具など、収納を兼ねたアイテムを選ぶことで、空間を有効に使えます。特に子ども部屋では、限られた床面積を立体的に使う工夫がポイントになります。たとえば、ロフトベッドの下に学習机や収納棚を配置することで、同じスペースで複数の機能を実現できます。

場所別収納の工夫(玄関・洗面所・リビング・キッチン)

| スペース | 収納アイデア |

|---|---|

| 玄関 | 壁面フック、吊り棚、シューズラック |

| 洗面所 | 突っ張り棚、ストック品の小分けボックス |

| リビング | ラベル付き収納ケースで「誰のモノか」を明確に管理 |

| キッチン | ワゴン収納や吊戸棚下に引っ掛けるフック収納 |

収納が限界?外部トランクルームという選択

どうしても収まりきらないモノは、家の外へ。

最近では月額2,000〜5,000円程度で使えるトランクルームも充実しており、人気が高まっています。

それでも収納が足りない!

なら「外部トランクルーム」という選択肢

いくら工夫を重ねても、どうしても家の中に収まりきらない荷物はあるものです。

特に3LDKのマンションで暮らす4人家族の場合、収納不足は慢性的な課題となりがちです。

そこで注目されているのが、「外部トランクルーム」の活用です。

室内のスペースを確保しながら、大切なモノはしっかり保管できる、今注目の選択肢です。

トランクルームって実際どうなの?

トランクルームは月額2,000円〜1万円程度で利用できることが多く、スペースや立地、空調の有無によって料金が変動します。0.5畳〜2畳程度のサイズが一般的で、季節用品や書類、子どもの作品や教材の一時保管などに活用されています。空調設備の整った屋内型なら、書籍や写真などの劣化が心配な品も安心して預けられます。

季節モノや思い出の品、子どもの学用品の保管に最適

収納の見直しをすると、「今は使わないけれど捨てられないモノ」が意外と多いことに気づきます。例えば、スキーウェアや扇風機、雛人形やクリスマスツリーなどの季節モノは、トランクルームで保管するのに最適です。また、子どもの作品やアルバム、卒業記念品といった思い出の品も、頻繁に出し入れしないからこそ、外部に預ける選択肢が有効です。

家の中が広がる感覚!

実際にトランクルームを利用している家庭からは、「押入れがすっきりして、生活スペースに余裕が生まれた」「掃除がしやすくなった」という声が多く聞かれます。また、頻繁に使わないものを家から“切り離す”ことで、頭の中まで整理されたような感覚になるとも言われています。必要なモノを必要なときだけ取り出すライフスタイルは、これからの暮らし方の新定番になりつつあります。

トランクルームに向いているモノ

- スキー・キャンプなどの季節用品

- アルバムや子どもの思い出品

- 冠婚葬祭用の衣類・道具類

「使うけど、今じゃない」モノを預けて、生活空間を広く保つ工夫が鍵です。

住まいを見直すタイミングとは?

3LDKでの暮らしが手狭に感じ始めたら、まずは間取りの工夫や収納改善から始める方が多いはずです。

けれども、それでも限界を感じるようなら、「住まいの見直し」が視野に入ってきます。ただし、大きな決断になるからこそ、タイミングの見極めが重要です。

子供の進学や部活動など、生活リズムの変化に合わせて

子どもが小学生から中学生、そして高校生へと進学するタイミングは、生活スタイルが大きく変わる時期です。

部活動や塾通いが始まると、帰宅時間や使用する荷物の量も変わってきます。

その変化に応じて、間取りやスペースの使い方を見直すと、

日常生活のストレスがぐっと減っていきます。

こうしたタイミングは、住まいを見直す「自然なきっかけ」と言えるでしょう。

家計とライフスタイルのバランスを見直す

家を広くすれば快適さは増す一方で、当然、ローンや固定費も増えることになります。

一方、今ある空間をうまく活用すれば、費用をかけずに快適な暮らしを続けることも可能です。

無理に住み替えを目指すのではなく、「我が家にとってちょうどいい暮らし」を定義することが、これからの住まい選びには欠かせません。

リノベか?住み替えか?それとも今ある空間の再活用か?

選択肢としては大きく分けて3つあります。

ひとつは、今の住まいをリノベーションして機能性を高める方法。

次に、もう少し広い物件に住み替える方法。

そしてもう一つが、間取りや収納の工夫、外部ストレージの活用などによって今の家を最大限に活かす方法です。

それぞれにコストや手間の違いがあるため、

家族の成長と今後のライフプランに合わせて、じっくりと選択していくことが大切です。

まとめ

3LDK×4人家族は、難しいけれど、工夫次第で“ちょうどよい暮らし”が叶う住まい方。

収納や間取り、家族の動線を見直し、必要に応じて外部トランクルームを取り入れることで、ストレスの少ない住まいを実現できます。

将来を見据えながら、「今」をもっと快適に暮らす選択を始めてみませんか?